In Europas Museen geht es schon lange nicht mehr verschlafen zu. Die stille Idylle, in der sich der Geist mit Kunst und Kultur anderer Regionen beschäftigen konnte, gibt es nicht mehr (und hat es nie gegeben). Seit einigen Jahren werden vor allem ethnologische Museen stark unter die Lupe genommen. Woher kommen die Exponate, wer hat sie geholt und wie kamen sie eigentlich in euren Besitz? Seit dem Berliner Humbold-Forum und den Benin-Bronzen zeigt sich diese Diskussion auch vermehrt in der Öffentlichkeit und soll in der Veranstaltung eingeordnet werden.

Es rumort in den europäischen Museen. Egal ob Regionalmuseum, kirchliche Einrichtung oder weltberühmte Institution, in Zuge des so genannten post-colonioal turns in den Kulturwissenschaften werden Museen in Europa und auch den USA genau untersucht und manchmal zum Handeln aufgefordert.

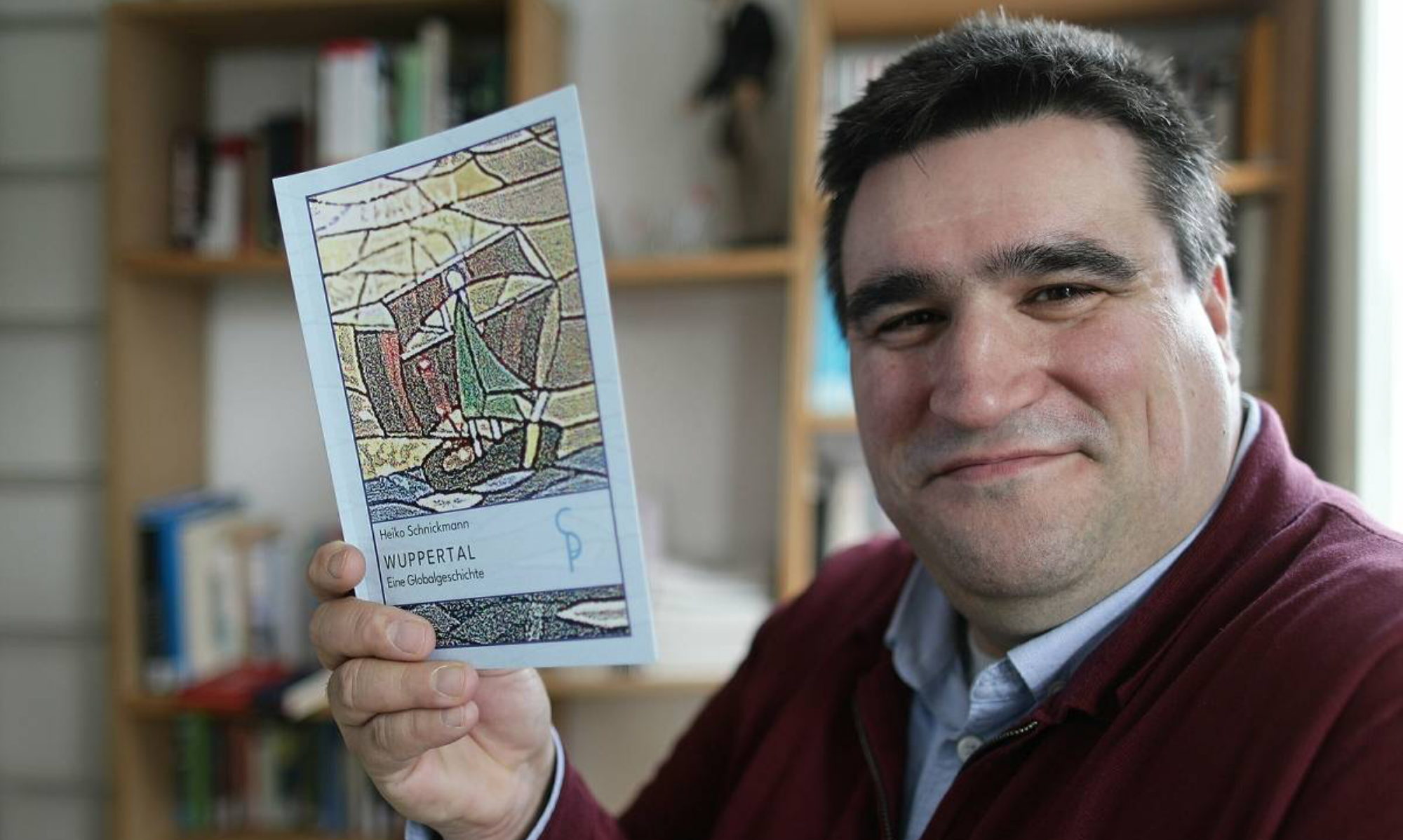

Worum geht es dabei? Ein Beispiel aus Wuppertal erklärt dieses vielleicht ganz gut. Bis vor einigen Jahren hatte Wuppertal noch ein Völkerkundemuseum. Es stand auf der Hardt und zeigte Realilta, die von den Missionaren der ehemaligen Rheinischen sowie der Bethel-Mission gesammelt worden waren. Wenn sie heute nach diesem Museum im Internet suchen, werden Sie nicht fündig werden. Heute firmiert es unter dem Namen Museum auf der Hardt.

Was ist der Grund dafür? Zum einen gibt es einen internen Grund der Vereinigten Evangelischen Mission, der VEM, wie die Nachfolgerin der beiden zuvor genannten Missionsgesellschaften heißt, zum anderen aber auch einen von außen beeinflussten. Der interne Grund hat mit der Struktur der heutigen VEM zu tun. Waren die Missionsgesellschaften im 19. Jahrhundert mit dem Anspruch gegründet worden, das Christentum in die Regionen der Welt zu schicken, wo es dieses noch nicht gab, so ist die Aufgabe der VEM heute die Vernetzung zwischen verschiedenen Kirchen in Asien, Afrika und Europa. Im Zuge dieser Änderung sind alle Mitgliedskirchen der VEM gleichberechtigt, wenn es um Entscheidungen geht. Dazu gehört auch die Namensvergabe der Museen. So kam innerhalb der Leitungsgremien der Mitgliedskirchen aus Afrika und Asien die Idee auf, dass der Begriff Völkerkunde einen kolonialen Anspruch habe, denn dort werde eben die Geschichte der Menschen in den Mitgliedskirchen aus Afrika und Asien gezeigt, und unbeabsichtigt auch zur Schau gestellt. Der neutrale Name Museum auf der Hardt war schließlich das Ergebnis einer langen Diskussion, in der man sich nicht auf einen anderen Namen einigen konnte.

Aber warum gab es innerhalb der Mitgliedskirchen überhaupt die Überlegung, das Museum umzubenennen? Damit kommen wir zum äußeren Beweggrund der Umbenennung. Denn das VEM-Museum ist mit seiner Idee bei weitem nicht alleine. Hamburg, München und andere Städte sind diesen Schritt bereits gegangen oder diskutieren noch über Alternativen. Bereits 2001 war Frankfurt etwa dazu übergegangen von einem Museum der Weltkulturen zu sprechen.

Wie kam es dazu und was hat das eigentlich mit unserem Thema zu tun? Es war der Philosoph Hegel, der dem afrikanischen Kontinent zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit einigen Ausnahmen eine Geschichtslosigkeit unterstellte, die von anderen auch in Asien, Australien und Amerika gesehen wurde. Einzig Europa verfüge, so die Annahme, über ein kulturelles Gedächtnis und somit über Entwicklungsstufen. Als die Europäer dann in die anderen Regionen der Welt reisten und dort mit den Anderen in Kontakt traten, erkannten sie, dass man im Verhalten dieser Kulturen oftmals diese europäischen Entwicklungsstufen sehen könne und es ihre Pflicht sei, denjenigen Völkern, die den Stand Europas noch nicht erreicht hätten, dabei zu helfen, dorthin zu kommen. Andere wiederum schienen diese Unterentwicklung dafür nutzen zu wollen, eigenen Profit zu machen, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen oder schlicht ein besseres Leben für sich in Anspruch zu nehmen.

Für lange Zeit war diese Ansicht Usus. Es gab hoch entwickelte Länder und weniger entwickelte Länder. Ein ganzer Zweig der Außenpolitik wurde danach benannt: die Entwicklungshilfe. Diese Geldzahlungen zum Zwecke der positiven Entwicklung sind bis heute gegeben, wurden aber mittlerweile auch in wirtschaftliche Zusammenarbeit umbenannt.

Dieser Entwicklungsbegriff aber wird immer mehr infrage gestellt. Spätestens mit der Dekolonisierung Afrikas waren die neugegründeten Staaten, etwa Kongo, Ghana oder Kenia damit beschäftigt, ihre eigene Kultur und Geschichte neu zu entdecken. Auch hier wird dies an den Umbenennungen von Ländern deutlich. Die Goldküste wurde zu Ghana und schloss so an ein längst vergangenes Reich Westafrikas an, ähnliches galt für Benin, Mali oder das Land Simbabwe, das sich in den 1980ern neu gründete. Sie alle griffen auf ihre eigene Geschichte zurück, um sich von Europa auch gedanklich unabhängig zu machen.

Und was passierte in Europa? Abgesehen von einigen Ausnahmen, geschah nichts. Die Geschichtslosigkeit Afrikas wurde weiterhin als Standard angenommen. Hilfsorganisationen und Medien verbreiteten weiterhin Bilder von den Hilfe bedürftigen Afrikanern, ganz undifferneziert. Afrika als ein Land, nicht als Kontinent, das ist bis heute in den Köpfen der Menschen. Ohne Hilfe von außen seien diese Länder eben nicht in der Lage, allein zu agieren, so die weit verbreitete Meinung.

Dass diese Bilder falsch sind, ist offenkundig. Seit der Zeit der Dekolonisierung hat sich innerhalb vieler afrikanischer Länder auch ein Bewusstsein dafür gebildet, dass die Phase der Kolonisierung durch europäische Staaten eben nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine kulturelle Ausbeutung war. Dabei geht es um Kunstgegenstände aber auch um Knochen und menschliche Überreste, die im wissenschaftlichen Kontext genutzt wurden.

Zusammen mit Wissenschaftler und Aktivisten aus Europa und den USA wurde und wird darauf hin gearbeitet, dass auch in Europa und den Vereinigten Staaten dieses Bewusstsein in das Denken der Menschen eindringt. Es bgann mit Büchern, Rezensionen, Artikeln und sprang dann auch auf die Museen über. Diese zeigten erst Ausstellungen, benannten sich dann um, und stehen nun vor der großen Aufgabe der Resitution, der Rückgabe von Gegenständen, die innerhalb eines Unrechtssystems an die Museen gegeben wurden oder erworben worden sind.

Das Wort Restitution selber ist dabei interessant, denn eigentlich wird es vor allem im Kontext der NS-Raubkunst genutzt. Kunstwerke, die sich die Nazis kriegsbedingt oder durch Enteignung jüdischer Besitzer, aneigneten, wurden und werden mittlerweile weltweit an die Familien der Ursprungsbesitzer zurückgegeben, wenn die Provenienz eindeutig geklärt wurde.

Dass Gegenstände, die durch Unrecht in den Besitz anderer gelangt sind, an den eigentlichen Eigentümer zurückgegeben werden, ist ein einfaches Prinzip. Der Beklaute möchte sein Eigentum gerne zurückhaben. Ist der Dieb gefasst und verurteilt, passiert das in der Regel auch oder es gibt eine Entschädigung. An diesem Prinzip gibt es nur ein Problem: Was passiert, wenn der Dieb das Eigentum verkauft, der neue Besitzer sich des Diebstahls aber gar nicht bewusst ist, den neuen Gegenstand lieb gewinnt, weil es ein Geschenk der verstorbenen Oma war oder eine schöne Überraschung zum Geburtstag? Plötzlich hat der gestohlene Gegenstand zwei Menschen, denen er gehört, oder juristisch besser ausgedrückt: Er hat einen Besitzer und einen Eigentümer und beide sind nicht die gleiche Person. Was tun?

Und damit sind wir mitten in der Diskussion über die Restitution. Grob zusammengefasst gibt es dabei zwei Seiten. Die französische Kunsthistorikerin Benedicte Savoy auf der einen und den deutschen Kunsthistoriker Horst Bredekamp auf der anderen. Savoy fordert die prinzipielle Rückgabe aller Kunstgegenstände, die zur Zeit des Kolonialismus an europäische Museen gegangen sind, Bredekamp möchte zwar einzelne Kunstgegenstände zurückgeben, sieht aber eine Gefahr darin, alles zurückzugeben.

Wie kommt das? Es hat mit zwei simplen Fragen zu tun. Zum einen der Frage, ob der Kolonialismus Unrecht war, zum anderen damit, ob all diejenigen, die Museen bestückt haben, eine böse, unrechte Intention hatten, als sie dies taten.

War also der Kolonialismus ein Unrechtssystem? Diese Frage zu beantworten, scheint heute recht einfach: „Ja!“, schreit es aus uns heraus. Sklavenhandel, Rohstoffraub, Genozid, Rassismus. Ja! Das alles war in diesem System möglich und es war Unrecht. Auf der anderen Seite wurde von Seiten der Europäer penibel darauf geachtet, Verträge mit den Einheimischen zu schließen, um Rechtssicherheit zu haben. Politische Allianzen wurden geschlossen und schriftlich festgehalten. Prinzipielle Regeln internationaler Vereinbarungen wurden angewendet, wenn etwas nicht so lief, wie es sollte, Verhandlungen, die sich über Monate hinzogen wurden geführt, um alles in Ruhe und Frieden über die Bühne zu bringen. Ein Unrechtsstaat mit funktionierendem Regelapparat? Ja, das gab es. Auch das Deutschland der NS-Zeit war ein solcher Staat, die USA der Rassentrennung war ein solcher Staat, das Südafrika der Apartheid auch und auch das heutige China funktioniert so ganz ordentlich.

Wie ist das möglich? Zwei Beispiele aus der deutschen Kolonialgeschichte: Wir gehen zurück in das Jahr 1883. Wir befinden uns im südlichen Afrika. Der deutsche Kaufmann Heinrich Vogelsang schließt einen Vertrag mit Jospeh Fredericks ab. Fredericks ist das Oberhaupt einer Gruppe von Mitgliedern der Nama, den so genannten Bethaniern. Sie selbst bezeichnen sich als !Aman. Von ihnen kauft Vogelsang im Namen seines Chefs Adolf Lüderitz ein Stück Land, dass von der Mündung des Oranjeflusses bis zum 26° südlicher Breite reicht und dabei 20 Meilen landeinwärts gehen soll. Für die Nama, die aus dem heutigen Südafrika stammen, bedeuten Meilenangabe dabei vor allem englische Meilen. Dass es auch so etwas wie eine deutsche Meile gibt, wissen sie wohl gar nicht. Das ist deswegen entscheidend, weil die englische Meile genau 1609,344 Metern entspricht, die deutsche aber etwa 7500 Meter. Der Vertrag wurde geschlossen und war gültig. Während die Nama davon ausgingen, dass sie ein Grundstück von 32 Kilometern Tiefe verkauft hätten, vertrat Lüderitz die Meinung, er habe Anspruch auf 150 Kilometer. Um das noch einmal deutlich zu machen: Es ist ein Unterschied, ob Sie mit dem Auto von Wuppertal nach Hagen fahren oder nach Osnabrück. Das ist der Unterschied, über den wir bei diesem Meilenschwindel in etwa sprechen.

Ein solcher Vertrag ist nicht eindeutig, führt zu Problemen und seine Auslegung müsste vor einem Richter entschieden werden. Aber an welchen Richter sollten sich die Nama wenden? Einen deutschen? Einen englischen? 1884 wurde das von Lüderitz erworbene Land deutsches Schutzgebiet und er gab das Land schließlich an die deutsche Gesellschaft für Deutsch-Südwestafrika ab. Nach dem ersten Weltkrieg ging die Kolonie an die Südafrikanische Union und blieb bis 1990 Teil Südafrikas, und damit des Apartheit-Systems. Dann wurde das Land als Namibia unabhängig.

Das zweite Beispiel stammt aus Kamerun. Es ist der 8. August 1914. Die Mobilmachung in den europäischen Staaten läuft. Alles riecht nach Krieg. Doch wir sind in Duala. An diesem Tag kommt es zur Hinrichtung.von Rudolf Duala Manga Bell. Manga Bell stammte aus der Königsdynastie der Bell vom Volk der Duala. Sein Großvater Ndumb’a Lobe, King Bell genannt, hatte 1884 mit den Deutschen einen Vertrag geschlossen, in dem er zwar Land abtrat, aber gleichzeitig darauf bestand, weiterhin selber Handel mit dem Hinterland zu betreiben. Dieser Handel bildete die Grundlage des relativen Wohlstands der Bell. Auch ihre eigenen Häuser und Ländereien sollten die Bell laut Vertrag behalten. Deutlich zeigt sich hier, dass klar von Seiten King Bells erfolgreich verhandelt wurde, ein Zeichen dafür, dass man in Kamerun durchaus verstand, worum es ging.

Sein Enkel Rudolf, in Deutschland ausgebildet, sah, dass von Seiten der deutschen Verwaltung in Kamerun gegen diesen Vertrag verstoßen wurde. So appellierte er in offenen Briefen an den Reichstag und schaffte es mit Hilfe von Journalisten in Deutschland auf das Unrecht in Kamerun aufmerksam zu machen. Die Duala wehrten sich öffentlichkeitswirksam auf rechtlichem Weg zusammen mit anderen Gruppen gegen die vertragswidrige Enteignung. Der deutschen Verwaltung in Kamerun gefiel dies gar nicht und so wurde Manga Bell als Verräter angeklagt. Es sollte auch einen Prozess geben, die deutschen Anwälte hatten bereits Kontakt aufgenommen, doch durch den Krieg wurden diese Bemühungen eingestellt. Es kam zu keinem Prozess und die Hinrichtung wurde umgesetzt.

Zwei Beispiele über Verträge. Beim einen wurde der Vertrag schlicht so formuliert, dass eine Seite benachteiligt wurde, beim anderen wurde der Vertrag nicht eingehalten. Welchen Wert haben solche Verträge und Übereinkünfte, wenn es keine Möglichkeit gibt, einen Verstoß zu ahnden?

Mit diesen Beispielen sollte klar geworden sein, dass man von Seiten der Europäer, denn glauben Sie bitte nicht, die Engländer oder Franzosen hätten anders agiert als die Deutschen, zwar probierte wurde, Legitimität herzustellen, sie de facto aber nicht gegeben war. Dennoch kann man fragen, warum es diese Versuche überhaupt gab? Poltische Allianzen gab es bereits zu Zeiten von Cortez‘ Eroberung Mexikos. Der New Yorker Stadtteil Manhatten wurde den Einheimischen von den Niederländern 1626 abgekauft, die ersten Kontakte zwischen Portugiesen und den indigenen Völkern der westafrikanischen Küste waren Handelsabkommen, wenn auch kaum schriftlich festgehalten.

Es handelt sich also keineswegs um eine Neuerung. Verträge mit anderen abzuschließen, war spätestens seit dem römischen Recht, das in Grundzügen auch noch im Mittelalter Wirksamkeit hatte, Grundlage von Verhandlungen. Das waren tradierte Standards, hinter die man nicht zurück fallen konnte oder wollte – schon gar nicht, wenn man mit den vermeidlich Wilden verhandelte. So wurde der Vertragsabschluss zu einem ersten Versuch, die in den Augen der Europäer unterentwickelten Völker auf ihre Stufe zu stellen.

Der juristische Vertrag ist also ein zwei geteilten Symbol. Zum einen steht er für den Anspruch, Entwicklungshilfe zu geben und gleichzeitig wird die juristische Trickserei bzw. der Bruch des Vertrages zur Abbildung, dass auch die europäische Zivilisation nur genauso weit entwickelt ist, wie der vermeidlich Wilden.

Zweigeteilte symbolische Akte, in denen sich das ganze ambivalente Ausmaß der europäischen Kultur zeigt, fanden sich immer wieder in der Geschichte Europas. Im 19. Jahrhundert kulminierten diese Gegensätze in den ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen in den neu gegründeten Unternehmen einerseits und der öffentlich diskutierten Sozialen Frage, sie fanden sich in den Versuchen demokratischer Revolutionen, die dann doch darin mündeten, einen König haben zu wollen, und in der Tatsache, dass man auf der einen Seite gefeierte Historienmaler hatte und auf der anderen Seite Impressionisten. An den Universitäten entstehen die Fachwissenschaften, während gleichzeitig fahrende Doktoren auf der Schaubühne physikalische und chemische Tricks zeigen, um ein Publikum zu verzaubern, das intellektuell noch in der Vormoderne steckt.

Kann es da verwundern, dass man, während man sich im Zeitalter des Kolonialismus befindet, auch über die Position der vermeidlich Wilden innerhalb des Entwicklungsstadiums, über diese Entwicklung als Ganzes nachdachte, sie komplett infrage stellte und sich schließlich von ihm löste?

Während der koloniale Unrechtsstaat durch die beiden Beispiele von Manga Bell und Adolf Lüderitz deutlich geworden sein soll, soll nun ein anderer zeitgleich stattgefundener Blick auf den Umgang mit dem Fremden geworfen werden. Beispielhaft dafür ist der erste Leiter der Berliner ethnologischen Sammlung Adolf Bastian.

Bastian stammte aus einer Bremer Kaufmannsfamilie, hatte seinen finanziellen Möglichkeiten entsprechend an mehreren deutschen Universitäten unter anderem Rechts- und Naturwissenschaften studiert und wurde zum Arzt promoviert. Diesen Status nutzte er, um als Schiffsarzt an vielen Reisen teilzunehmen, die ihn sowohl in die Karibik als auch Australien, Afrika und Indien brachten. Die dort gesammelten Eindrücke verarbeitete er in seinem Buch Der Mensch in der Geschichte, was ihn zu einem der führenden deutschen Ethnologen machte. Seine wissenschaftlich bedeutendste Leistung dürfte die Entschlüsselung Angkor Wats, des berühmten Tempelkomplexes in Kambodscha gewesen sein, der durch Bastian als hinduistisch und nicht, wie davor angenommen, buddhistisch identifiziert wurde.

1873 wurde er zum Gründungsdirektor des Berliner Völkerkundemuseums. Auch wenn Jahreszahlen manchmal nur grobe Überblicke geben sollen, um Dinge besser einordnen zu können, ist das Jahr hier wichtig. Bastian wurde elf Jahre vor der dem Lüderitz’schen Meilenschwindel zum Gründungsdirektor des ethnologischen Museums, also bevor Deutschland eine Kolonialmacht wurde.

Bastians Anspruch an das Museum wurde von dessen Zeitgenossen Paul Ruben in die Worte „Sammeln, sammeln, sammeln“ gefasst. Das Ergebnis war ein Museum, das Ende des 19. Jahrhunderts weit mehr ethnologische Exponate besaß als das British Museum und daher vollkommen überfrachtet war. Die Grundidee hinter Bastians Konzept waren in Bezug auf die Idee von Entwicklungsstufen der Menschheit revolutionär: Alle Menschen und ihre Kulturen sind gleich bedeutend! Eine Bewertung nach Entwicklungen gibt es nicht. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, brach er mit einem Konzept, das es in den Vorgängereinrichtungen der ethnologischen Sammlung seines Museums gegeben hatte. War man dort besonders darauf aus gewesen, das Kuriose in Szene zu setzen, das Seltene zu nutzen, um Schrecken oder Amüsement hervorzurufen, so war für Bastian eines klar: Wer in einem Museum tatsächlich ein fremdes Volk kennenlernen wollte, der musste nahezu alles über dieses Volk wissen. So forderte er Reisende auf, nicht mehr nach dem Seltenen zu suchen, sondern Alltagsgegenstände zu sammeln, aber nicht nur in ihrer fertigen Form, sondern auch Beispiele ihrer Herstellung, so dass der Prozess ebenso wie das Produkt ausstellbar gemacht wurde. Grund dafür war eben der Wunsch, das Fremde nicht mehr als Kuriosität, sondern als gleichwertig mit der eigenen Kultur anzusehen.

Die Idee Adolf Bastians passt kaum mit den kolonialen Ansprüchen derer zusammen, die zwar Verträge abschlossen, aber dabei tricksten oder diese nie einhalten wollten. Und in diesem Umstand liegt für den Kunsthistoriker Horst Bredekamp das Problem. Bastian steht mit diesem Anspruch nicht alleine, viele Reisende, die Ethnograpica an Museen in Europa schickten, hatten diesen Anspruch einer „liberalen Ethnologie“, wie es Bredekamp am Beispiel des Kunsthistorikers Aby Warburg zeigt. Diesen Menschen koloniale Absichten zu unterstellen, hält er schon deswegen für absurd, weil etwa die ethnologische Sammlung Berlin sich weigerte die Bestände des Kolonialmuseums aufzunehmen, nach dem diese 1899 gegründete Einrichtung, die die Kolonialidee populär machen wollte, bereits 15 Jahre später mangels Erfolg wieder schließen musste. Die Bestände wanderten stattdessen nach Stuttgart. Dennoch: Nach dem Tod Adolf Bastians im Jahre 1905 änderte sich die Sammlungspraxis des Museums in Berlin. Das Koloniale fasste Fuß, nicht nur im Berliner Museum.

In diesem findet sich heute eine Auswahl an Benin-Bronzen. Klar ist, dass diese Bronzen aus Benin-Stadt stammen, einer Stadt im Süden des heutigen Nigeria. Wie genau sie in das Berliner Museum kamen, soll durch ein neues Forschungsprojekt rund um den Hamburger Afrikahistoriker Jürgen Zimmerer, der eine der stärksten und prominentesten Stimmen in der Restitutionsdebatte ist, untersucht werden. Dabei ist der grobe Verlauf der Aneignung längst bekannt, nur die Details liegen noch im Dunkeln.

Am Anfang stand auch hierbei ein Vertrag, der aber noch nicht abgeschlossen war. Britische Gesandte reisten 1896 nach Benin-Stadt, um dort mit dem Oba, dem Oberhaupt der Stadt, ein Handeslabkommen zu schließen, um u.a. Palmöl zu bekommen. Sie hatten nicht bedacht, dass sie an einem Feiertag anreisten, an dem man in Benin-Stadt keine Ausländer empfangen durfte. Diese Verbot war so stark, dass die Gesandtschaft umgebracht wurde, noch bevor sie die Stadt erreichte. In Benin-Stadt war man sich darüber hinaus sehr wohl bewusst, dass Geschäfte mit den Briten durchaus zur Absetzung der bisherigen Ordnung führen könnten. Der Mord an den Gesandten war daher nicht nur wegen des Feiertags eine heilige Pflicht, sondern auch ein Manöver, das abschreckend wirken sollte. Allerdings hatte der Oba und seine Berater komplett falsch kalkuliert. Der Tod der Gesandten wurde von den Briten genutzt, um eine Strafexpedition gegen Benin-Stadt durchzuführen, die im Februar 1897 stattfand. Die britische Navy überfiel die Stadt, vertrieb und töte zahlreiche Menschen und plünderte alles, dem man einem besonderen Wert zu sprach. Dazu gehörten auch die Benin-Bronzen, Darstellungen von Menschen und Gesichtern, die durch ihren Realismus und das filigrane Arbeiten der klassischen europäischen Kunst ebenbürtig sind.

Zahlreiche dieser Objekte finden sich in den Museen Europas, aber kaum in denen Nigerias. Selbst die Popkultur ist sich dieses eigentlich seltsamen Phänomens mittlerweile bewusst geworden. Der 2018 im Kino angelaufene Superhelden-Film Black Panther beginnt mit einer Szene in einem europäischen Museum, wo der Antagonist einen Dialog mit der Museumsführerin darüber führt, wieso diese Kunst in einem europäischen Museum sei, bis er die Vitrine zerstört und die Ausstellungsstücke, bei denen es sich um Artefekte handelt, die er für seinen Plan benötigt, mitnimmt. Dabei fällt dem Film gar nicht auf, dass der Diebstahl aus dem Museum eigentlich ja lediglich eine Rückeroberung dessen ist, was einst auf ähnlich brutale Weise selbst geraubt wurde.

In Berlin finden sich etwa 530 Objekte, davon etwa 440 Bronzen, aus Benin, das British Museum besitzt etwa 900 Objekte.

Dass es hier einen Raub gab, steht außer Frage. Dass dieser Raub im Zuge von kriegerischen Auseinandersetzungen passierte, macht ihn zwar verständlicher, aber nicht unbedingt legal, von der moralischen Seite ganz zu schweigen.

Das Problem ist, dass die Provenienzforschung ein Teilbereich der Museumsarbeit ist, der bisher kaum ausreichend gefördert wurde. Museen haben oft zu wenig Personal und Geld, um ihre oft Jahrhunderte alten Bestände zu überprüfen. Manch ein Kritiker der ganzen Diskussion spricht daher schon davon, dass die Idee der Restitution nur dafür da sein soll, um zahlreichen Kulturwissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, endlich gut bezahlte Stellen zu bekommen.

Nimmt man solche Polemiken zur Seite, bleibt dennoch die traurige Wahrheit, dass Provenienzforschung ein kaum beackertes Feld ist. Deutlich wird das an einem aktuellen Fall, in den die Journalistin Christiane Habermalz involviert ist. Es geht um den Gürtel des Kahimemua. Um dessen Geschichte zu klären, müssen wir erneut nach Namibia, diesmal in die Zeit 10 Jahre nach dem Meilenschwindel. Die Deutschen sind mittlerweile als Schutzmacht und Kolonisatoren etabliert, aber längst nicht alle Einheimischen wollen sich damit abfinden. Darunter befindet sich auch der Anführer der Ovambanderu, Kahimemua Nguvauva. Er wird von den Deutschen als eine Gefahr angesehen und vor ein Kriegsgericht gestellt. Am 12. Juni 1896 wird er standrechtlich erschossen.

Zur Ausrüstung von Kahimemua gehört ein Gürtel, ein Patronengurt, der für ihn und sein Volk eine nahezu sakrale Bedeutung hat und vom Vater an den Sohn weitergegeben wurde. Seit dem Tod des Kahimemua aber ist der Gürtel vermisst. Als Christiane Habermalz diese Geschichte hört beginnt sie zu recherchieren – und wird fündig.

In einem Buch, das den Kolonialismus verherrlichen soll, wird die Hinrichtung des Anführers der Ovambanderu nacherzählt. Einer der Soldaten soll demnach den Gürtel an sich genommen haben. Es handelt sich um den Reserveoffizier und Kaufmann Gustav Voigts, dessen Familie noch heute in Namibia zu den einflussreichen Unternehmern gehört. Voigts stammte aus Braunschweig und hatte nach Aussage des Berichts an das dortige Museum den Gürtel verliehen. Bereits vor Jahren hatte der Archivar der Stadt Windhoek die Passage in dem Buch entdeckt und an das Museum in Braunschweig geschrieben, aber nie eine Antwort erhalten. Als es die Journalisten des Deutschlandfunks probiert, erfährt sie immerhin von einer Karteikarte, die darauf hinweist, dass das Museum im Besitz des Gürtels war. Von ihm selber fehlte aber jede Spur. Aufgeschreckt durch die Arbeit der Journalistin Habermalz ist das Museum aber aufmerksam geworden, die neue Leitung ist für die Restitutionsdebatte sensibilisiert und so passiert etwas Außergewöhnliches: Ein paar Monate später meldet sich das Museum bei Habermalz mit der Nachricht, dass der Gürtel gefunden worden sei, in einer Schublade, falsch deklariert als Gürtel eines südamerikanischen Gouchos. Sicher ist es noch nicht, es stehen noch Untersuchungen aus. Doch die Ovambanderu wollen ihren Gürtel zurück. Es gibt nur ein Problem: Offiziell gehört der Gürtel der Familie Voigts. Es bleibt zu hoffen, dass diese auf den Gürtel verzichtet und ihn seinen rechtmäßigen Eigentümern wieder übergibt.

Ein anderes Beispiel, wieder aus Namibia. Im Jahr 2013 bat die Regierung von Namibia darum, eine sich im Besitz des Lindenmuseums in Stuttgart befindliche Bibel und Peitsche zurückzugeben, die aus dem Besitz des Oberhauptes der Nama stammte. Die Familienbibel und die Peitsche von Hendrik Witbooi waren 1893 bei einem Angriff der deutschen Kolonialtruppen auf dessen Wohnsitz geraubt und im Jahr 1902 dem Museum geschenkt worden.

Nach der Anfrage der namibischen Regierung trat man in Verhandlungen. Denn Ansprüche auf die Bibel hat nicht das Land Namibia, sondern die Familie Witbooi. Diese stimmte aufgrund der Tatsache zu, dass Hendrik Witbooi, den in Namibia nahezu jedes Kind kennt, als wichtige Person der Landesgeschichte gilt, denn Witbooi war eine der Schlüsselfiguren beim Kampf der Herero und Nama gegen die deutsche Kolonialmacht, der 1908 im Genozid an den beiden Völkern gipfelte. Einige Nama-Vertreter wollten die Rückgabe an die namibische Regierung verhindern, was unter anderem damit zusammenhängt, dass sie von der Rolle der nambischen Regierung im Falle der Schadensersatzforderungen an die Bundesrepublik Deutschlands eben wegen des Völkermords enttäuscht sind. So kam es nach dem Ende der Verhandlung zu einem Rechtsstreit, an dessen Ende aber ein Urteil des Landesverfassungsgerichts von Baden-Württemberg stand, dass die Überführung der Exponate nach Namibia anordnete.

Das Beispiel des Gürtels des Kahimemua und auch das Beispiel der Witbooi-Bibel zeigen eines deutlich: Restitution ist ein zähes Geschäft. Zum einen sind die Magazine der Museen übervoll und recht oft schlecht gepflegt. Zum anderen, ist die Eigentümerschaft der Exponate nicht immer klar geregelt.

Um hier Eindeutigkeit zu schaffen, ist der Gesetzgeber gefragt, der ähnlich wie im Falle der von den Nazis enteigneten jüdischen Opfern, klare Regeln schafft – auch wenn es bedeutet, dass die eigenen Museen Dinge abgeben oder neue Verträge schließen müssen.

Dass die Politik das Problem erkannt hat, ist offenkundig. Wie ein Paukenschlag trat dies zutage als am 28. November 2017 der französische Staatspresident Emmanuel Macron an der Universität Ougadougou in Burkina Faso sprach. Gegen Ende seiner Rede sprach er den Satz, den die Studenten und andere Zuhörer in Aufregung versetzte: „Je veux que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique“.

Oder auf Deutsch: „Ich möchte, dass innerhalb von fünf Jahren die Bedingungen für eine vorübergehende oder dauerhafte Rückgabe des afrikanischen Erbes in Afrika erfüllt sind.“

Um diese Aufgabe anzugehen, bat er zwei Experten um Hilfe. Zum einen Falwin Sarr, einen der bedeutendsten Intellektuellen des frankophonen Afrikas und die bereits erwähnte Benedicte Savoy, Kunsthistorikerin und Restitutionsaktivistin.

Nach etwa einem Jahr legten beide einen Bericht vor, der Macrons Idee umsetzen sollte. Dieser Bericht ist mittlerweile auch auf Deutsch erschienen. Savoy und Sarr sprechen sich für eine zügige Restitution aus. Verbleiben sollen in den französischen Museen nur solche Stücke, die infolge einer einvernehmlichen Transaktion dorthin gelangt sind und solche, die kein „ethisches Risiko“ im Sinne der UNESCO-Übereinkunft von 1970 darstellen. Die von den beiden Autoren geforderte zügige Restitution soll in drei Fällen ohne Provenienzforschung stattfinden. Es geht zum einen Exponate, die durch kriegerische Handlungen in den Besitz genommen wurden, was etwa bei den Benin-Bronzen der Fall ist, es gilt zum anderen für Exponate, die durch Schenkungen von militärischem oder Verwaltungspersonal in den Besitz der Museen geraten sind, wie der Gürtel der Ovambanderu, und zum dritten geht es um alle Exponate, die durch wissenschaftliche Forschungsexpeditionen vor 1960 in die Museen gelangt sind. Während man bei den zwei ersten auf unbeschränkte Zustimmung hoffen kann, ist der letzte Punkt etwas, was etwa Horst Bredekamp mit Verweis auf Adolf Bastian und die liberale Ethnologie auf jeden Fall einschränken würde.

Nun meinen Savoy und Sarr mit wissenschaftlichen Expeditionen, solche, die zwischen den beiden Weltkriegen stattfanden. Denn in diesem Zeitraum nahmen die ethnologischen Expeditionen zu. Ob dabei tatsächlich das Forschungsinteresse im Fokus stand, wird von beiden mit guten Gründen angezweifelt. Doch eine Rückgabe aller Exponate, die vor 1960 auf wissenschaftlichen Expeditionen eingesammelt wurden, scheint ohne Provenienzforschung kaum möglich. Ein über 200 Jahre altes Objekt lässt sich oftmals gar nicht richtig zuordnen, wie sich etwa bereits am Fall des Gürtels aus Namibia gezeigt hat, der gerade einmal über 100 Jahre im Besitz des Museums war.

Es kann daher nicht verwundern, dass die Umsetzung des Berichts von Sarr und Savoy mit solchen Foderungen auf sich warten lässt, denn auch ein Jahr nach der Übergabe dieses Berichts ist nichts passiert. Savoy führt dies in einem öffentlichen, im Internet abrufbaren Vortrag an der Universität Hamburg auch auf die Probleme zurück, die das französische Kulturministerium durch die Beschädigung öffentlicher Kunstwerke durch die Gelbwestenbewegung und nicht zuletzt durch den Brand der Kathedrale von Notre Dame de Paris gehabt hat. Es fehlt hier schlicht an Personal und Ressourcen für die Umsetzung des Berichts.

Meines Erachtens liegt die fehlende Umsetzung an der Radikalität des Berichts. Mir ist schleierhaft, wie Macron Savoy und Sarr diese Aufgabe übergeben konnte, denn beide sind dafür bekannt, die Restititution radikal umsetzen zu wollen. Ihre Ergebnisse haben das Kulturministerium in Paris aber sicherlich auch überrascht. Die beiden sind zwar klar mit einer Haltung an ihren Bericht herangegangen, doch lässt sich dem Bericht auf keinen Fall absprechen, im Detail und gründlich geforscht zu haben. Wer sich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht oder nur oberflächlich mit dem Thema der ethnologischen Sammlungen beschäftigt hatte, für den waren die Befunde überraschend. Es ist zudem davon auszugehen, dass eine Umsetzung der Forderung für so manches kleinere Museum das Aus bedeuten würde.

Warum aber gehe ich überhaupt so ausführlich auf einen französischen Bericht ein, wenn ich doch im Vorfeld vor allem über deutsch-afrikanische Begebenheiten gesprochen habe? Der Grund dafür liegt in der Person Benedicte Savoy. Diese ist zwar französische Kunsthistorikerin, aber auch Professorin an der Technischen Universität Berlin und war, was für den heutigen Vortrag wichtiger ist, auch im Expertenbeirats des Berliner Humboldt-Forums. Mitte 2017 trat sie mit einem großen Knall aus diesem aus und erhebt seit dem schwere Vorwürfe gegen das Forum selber. Damit ist sie nicht alleine. Der weiter oben erwähnte Afrikahistoriker Jürgen Zimmerer geht sogar so weit, das Forum in Benin-Forum umbenennen zu wollen. Dass der diesen beiden Positionen gegenüberstehende Horst Bredekamp Gründungsdirektor des Humboldt-Forums ist, zeigt, dass in dieser Debatte wohl auch einiges an Statusporzellan zerschlagen wird.

Was aber hat es mit diesem Humboldt-Forum auf sich? Wie Sie sicherlich wissen, hatten die Hohenzollern in Berlin einmal ein Stadtschloss, von dem aus die Könige und späteren Kaiser schnell nötige Treffen und Besprechungen erreichen konnten. Nach dem zweiten Weltkrieg lag dieses Schloss in Ost-Berlin und wurde vom DDR-Regime dem Erdboden gleichgemacht. Stattdessen wurde dort der Palast der Republik, Erichs Lampenladen, wie man dort sagte, aufgezogen. Nach der Wiedervereinigung wurde auch dieser wieder abgerissen, um das Stadtschloss der Hohenzollern wieder aufzubauen. Da es aber keinen Kaiser mehr gibt, war eine Verwendung als Museum angedacht.

Die Architektur des Museums geht weit über eine Kopie des alten Schlosses hinaus, denn es umfasst auch noch weitere Grundstücke als das des Stadtschlosses. Es gibt dort also genug Platz, um die riesige Sammlung Adolf Bastians („Sammeln, sammeln, sammeln“), sowie das Museum für Asiatische Kunst und eine Berliner Stadtmuseum unterzubringen.

Namensgeber für das Museum als Humbold-Forum sind beide Brüder Humboldt. Während Alexander durch die Welt reiste und diese vermaß, war sein Bruder als Bildungsreformer und Sprachwissenschaftler aktiv. Beide gelten als Menschenfreunde und liberale Intellektuelle, denen jede Art von Rassismus oder Kolonialismus fremd war.

Benedicte Savoy trat aus einem bestimmten Grund aus dem Expertenbeirat aus, von dessen zwei Sitzungen sie bis zu diesem Ereignis nur eine besucht hatte. Ihr fehlt eine Provenienzstelle im Forum, die sich auf die Suche nach den Ursprüngen der Exponate macht und diese gegebenenfalls zurück gibt. Es geht dabei vor allem auch um die Exponate, die dem Museum zugeführt wurden, bevor Deutschland eine Kolonialmacht wurde, denn, so ihre Argumentation, damit diese Sachen überhaupt gesammelt werden konnten, war das koloniale System, das per se schon ein Unrechtssystem war, nötig. Daraus ergibt sich, dass alle Exponate des Forums zunächst unter dem Verdacht stehen, zu Unrecht dort zu sein. Dieser Gedanke spiegelt sich auch in ihrer Forderung im Bericht an den französischen Präsidenten wieder. Für das Humboldt-Forum bedeutet dies aber auch, dass sein Bestand so sehr eingeschränkt würde, dass das neu zu gründende Museum überflüssig würde, es wäre schlicht überdimensioniert.

Nun könnte man ketzerisch fragen: Na und? Ethnologische Museen? Braucht’s des? Für jemanden, der sich für Ethnologie und andere Kulturen nicht interessiert, mag die Frage berechtigt sein, aber wie steht es um naturwissenschaftliche Museen? In Zeiten, in denen es einen eklatanten Mangel an Lehrern für die so genannten MINT-Fächer gibt, tut doch jede Art von naturwissenschaftlicher Aufklärung gut. Deren Bestände braucht es daher wohl doch. Kehren wir daher noch einmal nach Berlin zurück, in das dortige Naturkundemuseum. Im großen Saal steht unübersehbar bis unter die Decke des Museumsdachs ein riesiges Brachiosaurierskelett. Mit seiner Größe zeugt es eindrucksvoll davon, wie mächtig diese Tiere einst unsere Welt beherrschten. Wer Filme liebt, erinnert sich an die Szene in Spielbergs Jurassic Park, als den geladenen Gästen des Parks zur Musik von John Williams eine ganze Herde dieser Tiere präsentiert wird. Heute denkt man auch an den Untergang der Dinosaurier, den Klimawandel und ähnliches. Solche optischen Reize haben Kinderaugen begeistert und dazu gebracht, sich intensiv mit der Urzeit zu beschäftigen. Manch einer wird die Idee mitgenommen haben und arbeitet nun in einem der MINT-Fächer.

Nur: Brachiosaurier, oder korrekter: Giraffatitanen, denn so ist die richtige Bezeichnung des dargestellten Wesens, lebten gar nicht in Europa bzw. in dem Bereich von Gondwana, der heute Europa ist. Das Skelett im Berliner Naturkundemuseum stammt aus Afrika, genauer aus Tansania, noch genauer aus der Kolonie Deutsch-Ostafrika und wurde dort zwischen 1909 und 1913 gefunden, ausgegraben und von dort nach Berlin transportiert.

Seit einiger Zeit gibt es Stimmen aus Tansania, die das Originalskelett, bei dem es sich um ein Wahrzeichen des Berliner Museums handelt, zurück haben wollen. Verhandlungen dazu werden mittlerweile geführt. Auch hier ist das Argument, dass es sich um einen Raub handelt auf dem Tisch. All das unter der Annahme, das Kolonialsystem sei ein Unrechtssystem gewesen. Und ja: Es war Unrecht! Anwälte, die etwa die Herero aus Namibia dabei unterstützen, Schadensersatz für den an ihren Vorfahren begangenen Völkermord 1903 zu erlangen, nutzen unter anderem die damalige Gesetzgebung, um klarzustellen, dass selbst nach damaligen Recht eine Straftat, ein Unrecht begangen wurde. Es besteht dabei keinerlei Diskussion, dass es ein Unrecht war. Es bleibt aber die Frage, ob Forschung, Kauf oder Tausch, die innerhalb eines Unrechtsstaats passierten, von vornherein auch mit diesem Unrecht gleichzusetzen sind.

Die Antwort von Savoy, Sarr und Zimmerer darauf ist ein relativ klares Ja. Bredekamp sieht das ganz anders und das ist eines der Probleme der Debatte. Dabei hilft es dann gar nicht, wenn die AfD-Fraktion im Bundestag den Antrag stellt, das deutsche Kolonialreich differenzierter, soll heißen, positiver aufzuarbeiten, als es bisher passiert. Dadurch wird ein wirklich differenzierter Blick auf die einzelnen Akteure schwieriger. Das System in dem agiert wurde, war Unrecht, die einzelnen Individuen waren deswegen aber nicht alle im Unrecht.

Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, den ich zum Schluss noch kurz anreißen möchte. Es geht um Zeit. Wenn wir in der aktuellen Debatte von Restitution sprechen, dann gehen wir etwa 150 Jahre zurück, eventuell sogar noch weiter. Wir verlassen dabei Europa und schauen nach Afrika, nach Asien und Ozeanien oder nach Südamerika. Doch auch in Europa selber hat es vor 200 Jahren einen der größten Kulturaubzüge der Geschichte gegeben. Eines der bekanntesten Museen der Welt zehrt noch heute davon: Der Louvre in Paris, dessen Ausstellung durch die Feldzüge Napoleons großzügig aufgestockt wurde. Beim Sacco di Roma im Jahre 1527 wurde durch die Truppen Kaiser Karls V. Rom und der Kirchenstaat geplündert. 90 Prozent der Kunstschätze in Rom wurden in dieser Zeit geraubt. Kaiser Friederich Babarossa schenkte im März des Jahres 1162 die Gebeine der Heiligen Drei Könige, die er bei der Belagerung und Eroberung Mailands mitgenommen hatte, seinem Freund Rainald von Dassel, der sie in seiner Funktion als Kölner Erzbischof in die Heilige Stadt am Rhein brachte, wo sie bis heute liegen und verehrt werden. Diese Reliquien trugen mit dazu bei, Köln zu einer der wichtigsten, reichsten und einflussreichsten Städte des Mittelalters zu machen. Schließlich, sind die aus dem Lateinunterricht bekannten Reden Ciceros gegen Verres zu nennen. Verres war angeklagt, sein Proprätorenamt dazu genutzt zu haben, den Menschen auf Sizilien durch absurde Abgaben Kunstwerke zu rauben, um sie seiner eigenen Sammlung hinzuzufügen. Dafür wurde Verres, der nach Marseille ins Exil gegangen war, zwar verurteilt, aber da man ihm erlaubt hatte, sein Vermögen mitzunehmen, konnte er nur zu einer Zahlung von 3 Millionen Sesterzen verurteilt werden, obwohl Cicero ihm klar nachweisen konnte, etwa 40 Millionen erpresst zu haben.

Das Plündern und Ausrauben von Menschen mit denen man im Krieg liegt bzw. die von einem abhängig sind, scheint also eine gute, europäische Tradition zu sein. Oder vielleicht nicht nur eine europäische? Schauen wir noch einmal auf die Benin-Bronzen aus dem heutigen Nigeria.

Das Königreich Benin ist seit dem 12. Jahrhundert belegt, Vorgängerreiche gab es wohl schon seit dem 7. Jahrhundert. Seine größte Ausdehnung hatte das Reich im 15. und 16. Jahrhundert. Erreicht hatte es diese Ausdehnung durch militärische Gewalt, die auch genutzt wurde, um Tributzahlungen in Form von Naturalien durch die umliegenden Dörfer und Orte zu erhalten. Die Metallverarbeitung war durch Königsprivileg geschützt und einzig dem königlichen Hof zugänglich. Die Skulpturenbauer gaben ihr Wissen einzig in ihren Familien weiter und arbeiteten abgeschotten von den anderen Handwerkern im Palast des Königs. Ein Vorgängerreich von Benin, Ife, war bereits für seine Metallverarbeitung berühmt. Der Abstieg Ifes hängt mit den Eroberungen Benins zusammen, in denen Ife der Zugang zu den Metallorten abgeschnitten wurde.

So gesehen sind die Benin-Bronzen selber entstanden durch Raub und Plünderung zugunsten einer Kunst, zu der das einfache Volk keinen Zugang hatte. Ein solcher Zugang zur afrikanischer Kunst ist interessanterweise ein Argument, das oft von den Befürwortern einer Rückführung der afrikanischen Kunstwerke gemacht wird. Afrikaner hätten in der Regel keine Möglichkeit sich die Kunstwerke in Europa anzusehen, weil sie dort nicht ohne Probleme hinkommen. So gesehen, könnte man überspitzt sagen, hätten die einfachen Einwohner Benins sie vielleicht auch nie zu Gesicht bekommen, wären die Kunstwerke nicht geraubt worden.

Daraus resultierend ist es natürlich möglich auch zu sagen, dass das Ausstellen dieser Kunst der ursprünglichen Bedeutung der Ursprungskultur zuwiderlaufe, ein Argument, dass Felwin Sarr in die Debatte eingeführt hat. Was bei uns ausgestellt wird, war urspünglich Gebrauchsgegenstand oder sakrales Instrument, dass durch seine Nutzung eben nicht aufbereitet und ausgestellt, sondern irgendwann verschwinden sollte. Horst Bredekamp setzt dem entgegen, dass dieses Verschwinden durch das Sammeln und Ausstellen aufgehalten und so ein wertvoller Teil fremder Kulturen geschützt und bewahrt würde. Eine Rückgabe ist dem zufolge nur dann möglich, wenn auch in den Ursprungsländern ein solcher Schutz geboten ist. Doch das ist oftmals nicht der Fall und gegebenenfalls auch gar nicht gewollt. Das ist natürlich eine eurozentrische Sicht auf die Exponate und man darf durchaus der Meinung sein, was die Ursprungskulturen mit den Gegenständen machen, sei ihnen überlassen und gehe uns nichts an. Aber auch dieses Argument gilt nur bedingt. Denn in den Jahren in denen die Exponate in Europa und den USA lagen, wurden sie Teil der westlichen Kultur. Dass die Entstehung der abstrakten Kunst maßgeblich durch ethnologische Exponate beeinflusst wurde, bildet dabei wohl nur den Gipfel dieser kulturellen Aneignung fremder Kultur, die ich hier keineswegs als negativ bewerten will.

Ich komme damit zum Schluss. Unsere Reise durch die Resitutionsdebatte ist beendet. Ein Ergebnis oder eine Lösung kann ich hier nicht präsentieren. Es kann keine generelle Lösung geben, die praktikabel und moralisch richtig ist. Es wird wohl auf die Einzelfallprüfung hinauslaufen.